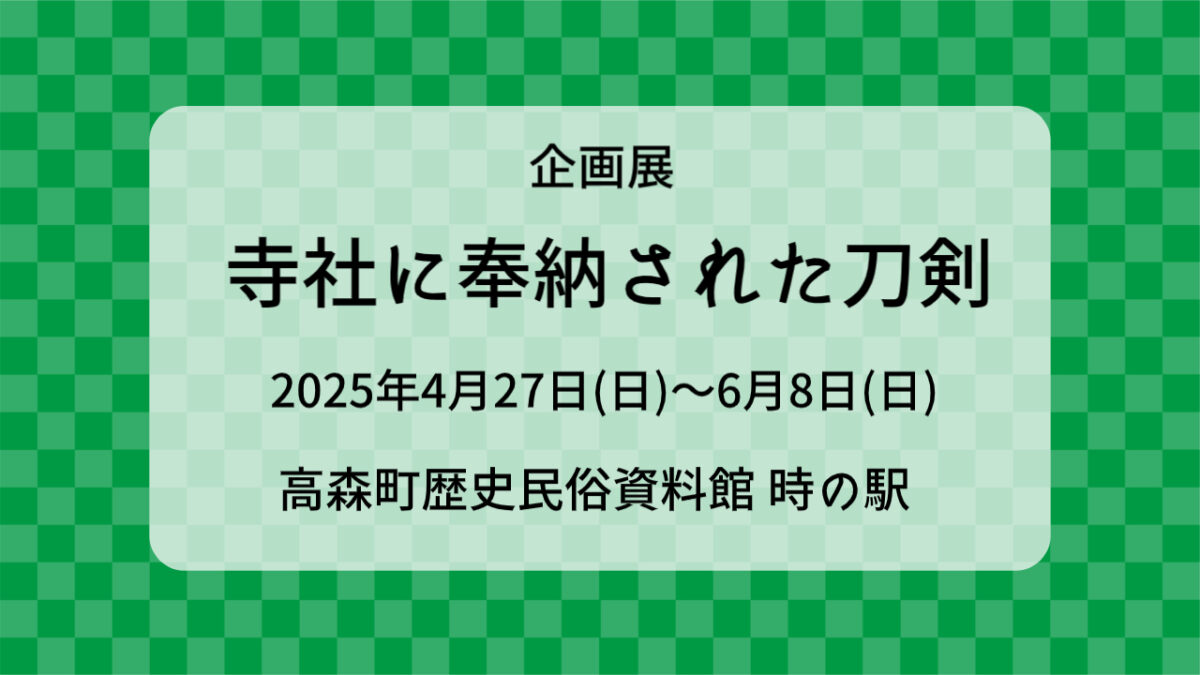

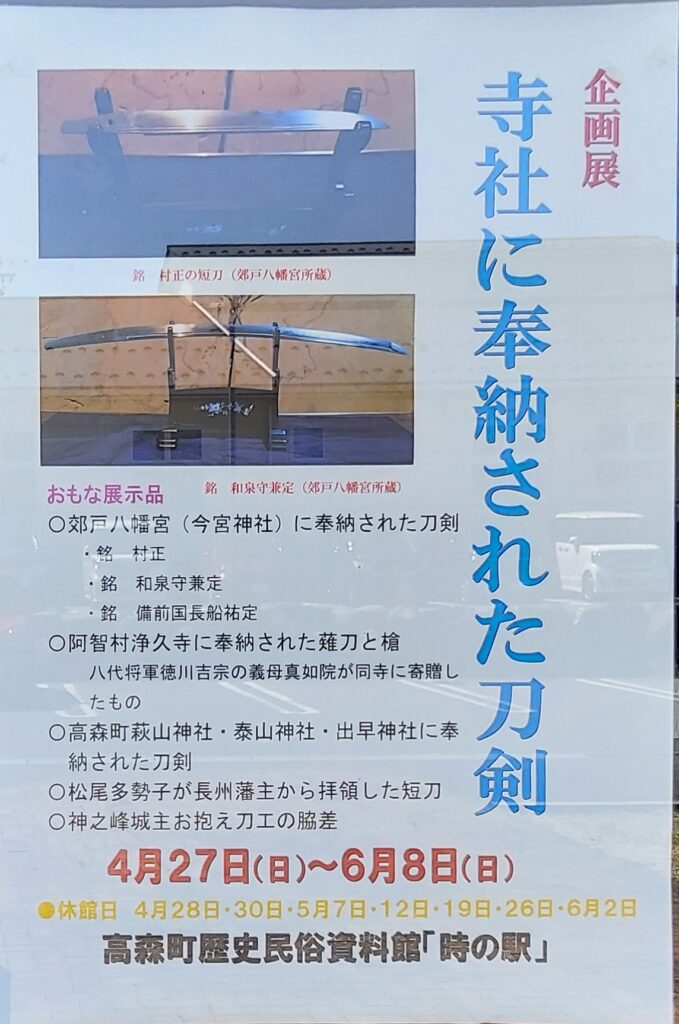

高森町の歴史民俗資料館・時の駅で、4月27日(日)から6月8日(日)まで企画展「寺社に奉納された刀剣」が開催されています。

時の駅では、昨年2024年にも刀剣展が行われました。その企画展「刀剣が語る幕末の歴史」は、1500人以上の来館者があるなど大変な盛況ぶりでした。

地元の宝物たち

今回の展示のテーマは「寺社に奉納された刀剣」です。寺社に奉納された宝物(ほうもつ)には、奉納した人物や年代が記録されていることが多いという特徴があります。こういった記録などから南信州地域の歴史も知ることができるそうです。

高森町の萩山神社(下市田)、泰山神社(山吹)、出早神社(出原)、吉田神社(吉田)、飯田市の郊戸八幡宮、阿智村の浄久寺に奉納された刀剣類が展示されています。いずれもなじみ深い神社仏閣ばかりですね。

泰山神社に奉納された刀剣はなんと、山吹を治めていた座光寺氏の殿様が自ら打ったもの。座光寺氏四代の座光寺為治は長治という名で刀を打ち、その多くは家臣に拝領品として与えたようです。地域の小さな歴史を新しく知りました。

浄久寺の槍と薙刀は、紀州徳川家2代光貞の側室・真如院が奉納したもの。薙刀の銘は「九州肥後同田貫」、時代劇ファンの方は馴染みがあるかもしれませんね。「子連れ狼」の拝一刀が持っていた刀も同田貫でした。そういった豆知識を知るのもおもしろい展示です。

南信州に隠れた名刀あり!

郊戸八幡宮所蔵の刀剣は三振りとも、もっと大々的に知られてもいいくらいの名刀ではないでしょうか。

①湖水わたりの名刀

明智左馬之助という名をご存じでしょうか。日本史好きの方、戦国時代ファンの方はピンとくるかもしれません。

左馬之助は明智光秀の娘婿で、本能寺の変のあと、安土城を占拠。しかし山崎の戦いで光秀が羽柴秀吉に敗れたことで、明智の本拠地・坂本城へと向かいますが、道中羽柴軍の武将・堀秀政と遭遇し窮地に立たされます。この窮地をしのごうと左馬之助が取った行動は……なんと!乗馬したまま琵琶湖に乗り入れる!!そして馬とともに泳ぎ渡り、一族の待つ坂本城へ入城しました。伝説ですが、びっくりする話です。(参考サイト:びわ湖大津歴史百科より明智左馬之助の湖水渡り)

この湖水渡りの際に左馬之助が佩刀していた刀が、なぜか飯田市にあるのです。銘は和泉守兼定、しかも代々の兼定の中でも名手と名高い2代兼定(通称之定)です。姿が美しいだけでなく、刃文も豪華で見栄えのする刀でした。

さて、どうしてこんな名刀がこの飯田の地にあるのでしょう?答えは展示パネルの中にありますよ!

②平手政秀の短刀

平手政秀は織田信長の守り役で、信長を諌めようと切腹をした人物です。この短刀は、その切腹の際に使われたものと言われています。銘は「妖刀」として名高い村正。

③備前国長船祐定

一目見た瞬間に思わず声を上げてしまったほど、美しい刀です。備前刀は華やかな刃文が特長とされており、この刀の刃文もとても豪華でした。美術館などにあってもおかしくない屈指の出来栄えの刀だそうです。

刀の歴史を知ろう

一口に日本刀と言っても、形や刃文など、少しずつ違いがあります。作られた時期や場所、刀工によってもさまざまです。そういった歴史についても、今回の展示では触れられています。

日本刀は大まかに4つに区分できるそうです。古刀、新刀、新々刀、そして現代刀。すべて実物が見られますので、パネルとともにそれぞれの特長を見比べてみてください。

刀身だけじゃない、刀装具の魅力

刀剣の魅力は刀身だけではありません。日本刀は美術品でもあったので、鍔や鞘などの刀装具も華やかだったり手が込んでいたりで見ごたえがあります。

例えば松尾多勢子の短刀。個人的に刀身よりも、一緒に展示されていた拵えに真っ先に目が行きました。つやつやと黒光りする地に、金蒔絵で本居宣長の和歌が散りばめられています。

刀装具もたくさん種類があるのですが、わかりやすく展示されていました。特に鍔はいくつかの柄が並べられており、比較して見るのもおもしろそうです。私は「龍図」という龍を現した鍔が好みでした。

まずは時の駅へ行ってみよう!

刀剣というと馴染みがあまりなくて、観に行くのをためらわれるかもしれません。けれど、今回の展示で重要なのは「地元の寺社に奉納された宝物である」ということではないかと思います。普段なにげなく前を通っている寺社に実は眠っていた宝物に関心を向けてみると、この地域の隠れた歴史や、昔の人々の生活や思いにも触れられるような気がしませんか。

時の駅には他にも民具や発掘された文化財などがさまざま展示されています。オリジナルの付喪神キャラクターたちもいるので、企画展以外にも楽しめますよ。

ぜひ一度足を運んでみてください。町民は無料、町外の方は一般200円、小中高生100円です。